Prisma di Kapferer: storia, uso operativo e valore per l’Employer Branding

Nella seconda metà degli anni Ottanta, mentre molte aziende iniziavano a intuire il potenziale del branding al di là di un semplice logo, un ricercatore francese cambiava le regole del gioco. Jean-Noël Kapferer, oggi voce autorevole alla HEC Paris, sviluppava un modello capace di trasformare la Brand Identity in una costellazione di significati, offrendo una vera e propria bussola capace d’orientare brand e manager tra scelte identitarie e mercati sempre più affollati.

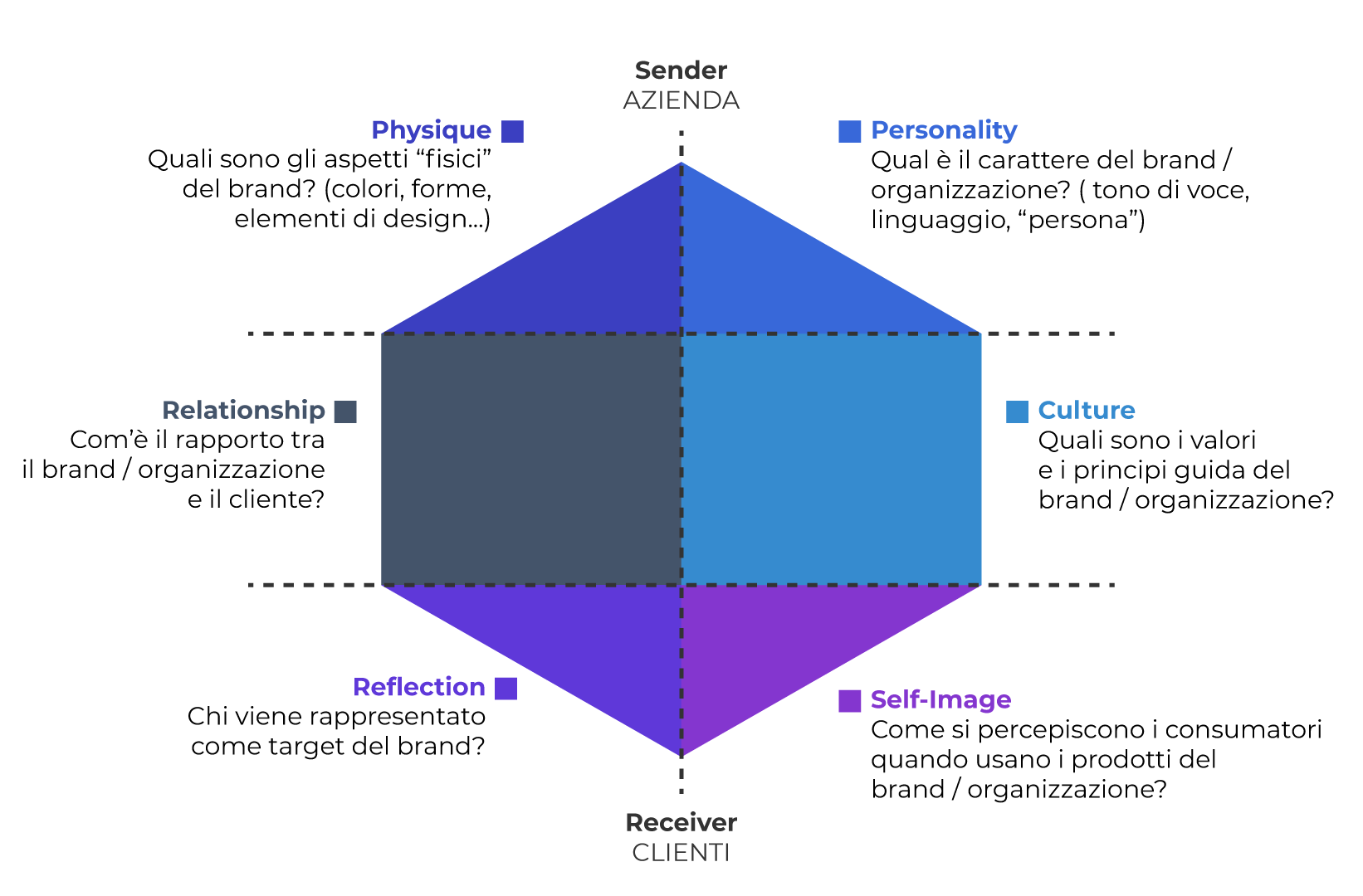

Così nasceva il Prisma di Kapferer (chiamato anche Prisma della Brand Identity): una struttura a sei facce usata per esplorare, codificare e misurare ciò che fa di un marchio un’esperienza a tutto tondo, non solo per il pubblico, ma anche per chi in azienda vive quella cultura ogni giorno. Capace di muovere scelte concrete nel design, nella comunicazione e, oggi più che mai, nell’Employer Branding.

Chi è Jean‑Noël Kapferer

Quando si parla di branding moderno, il nome di Jean-Noël Kapferer non può mancare. Professore di Marketing alla HEC Paris, una delle scuole di business più prestigiose d’Europa, Kapferer si è distinto per una carriera dedicata a studiare e insegnare le dinamiche profonde dei brand.

Autore di testi che sono diventati riferimenti mondiali – primo fra tutti il New Strategic Brand Management – ha introdotto negli anni Ottanta concetti che ancora oggi costituiscono la grammatica essenziale del brand thinking. Accanto all’insegnamento, il suo lavoro di consulenza ha portato i principi del branding strategico dentro le grandi multinazionali della moda, del largo consumo e nelle aule delle startup tecnologiche.

Cos’è il Prisma della Brand Identity: definizione e origini

Nel 1986, mentre i brand iniziavano a superare il confine tra prodotto e stile di vita, Jean-Noël Kapferer proponeva una svolta: il Brand Identity Prism, pubblicato in forma definitiva nel 1996 sulle pagine del suo New Strategic Brand Management.

Questa struttura esagonale nasceva per superare la visione bidimensionale dei marchi, invitando ad analizzare il brand non come semplice oggetto grafico o payoff, ma come entità ricca di sfumature, pienamente tridimensionale e “umana”.

Principio di base: brand come persona

Alla base del Prisma di Kapferer, c’è l’idea potente e ancora dirompente che la brand identity assomigli parecchio a una persona: ne possiede un aspetto fisico, una personalità, una cultura interna, il modo in cui si relaziona con gli altri, la capacità di riflettersi in uno o più target, e il potere di influire sul modo in cui questi si sentono.

Più che una semplice mappa, il modello del prisma dell’identità di marca diventa così bussola e radar: aiutando aziende e team HR a trovare coerenza tra ciò che vogliono essere e come vengono percepiti in concreto.

Le 6 facce del Prisma: guida operativa

Procedere nella lettura del Prisma di Kapferer equivale a entrare in una stanza di specchi: ognuna delle 6 facce restituisce dettagli e domande capaci di guidare manager, marketer e HR nella comprensione profonda del brand.

- Physique: sono gli asset sensoriali fondamentali per riconoscere al volo il brand. Logo e forme sono il biglietto da visita — si pensi allo swoosh di Nike o all’iconico uomo baffuto della Birra Moretti.

Domanda guida: quali elementi fisici esprimono il mio brand? Colori, logo, segni distintivi come il baffo? - Personality: rappresenta il tono, lo stile del parlare e del muoversi. Coca-Cola, ad esempio, esprime felicità con il carattere dello script lettering e l’iconografia rossa, un imprinting emozionale che va oltre il colore.

Domanda guida: se fosse umano, quali tratti emergerebbero? È gioviale, autoritario, innovatore? - Culture: il DNA che governa scelte e comportamenti dall’interno. Apple si muove su innovazione e design, valori scolpiti nel tempo che guidano anche i piccoli dettagli di prodotti e servizi.

Domanda guida: perché facciamo quel che facciamo? Quali storie, riti e codici interni ci guidano? - Relationship: è il tipo di rapporto che il brand desidera costruire. Levi’s incarna l’alleato per l’avventura; tra onboarding e post-vendita, i rituali segnano un dialogo continuo.

Domanda guida: che tipo di relazione vogliamo instaurare (mentor, compagno, alleato)? E in quali momenti? - Reflection: è lo specchio dei desideri del pubblico. Starbucks, per esempio, catalizza una clientela orientata alla qualità e alla socialità.

Domanda guida: come vogliono essere visti i miei consumatori? Che modello sociale proietto? - Self-Image: riguarda l’autopercezione dopo l’acquisto o dopo l’esperienza, quella sensazione che resta nelle ossa. Le clienti Dove raccontano sicurezza e riscoperta di sé.Domanda guida: come si percepiscono i consumatori dopo il contatto con noi? Li aiutiamo a sentirsi migliori?

In questo modo il Prisma della Brand Identity si trasforma da semplice schema teorico a una griglia operativa di lavoro: esempi concreti ed esercizi di riflessione si intrecciano, permettendo di leggere l’identità di marca da angolazioni diverse ma sempre coerenti.

Metodo d’uso: applicare il Prisma passo dopo passo

Checklist di coerenza tra mittente e destinatario

Per mettere davvero a frutto il Prisma della Brand Identity, non basta mappare ogni faccia durante una riunione di brainstorming. Serve una verifica meticolosa: le sei facce si distribuiscono simmetricamente tra mittente (azienda) e destinatario (pubblico), e la coerenza tra quello che il brand “dice di essere” e quello che i consumatori percepiscono va costantemente verificata.

Un modo efficace consiste nel costruire una checklist: ogni campagna, prodotto, onboarding o strategia di employer branding deve riflettere — senza contraddizioni — tutte le sei facce. Un asset visivo che richiama certe emozioni non può accompagnarsi a un tono di voce discordante o a una cultura interna che smentisce le promesse pubbliche.

Nel concreto per ogni faccia può essere utile annotare esempi osservabili nella realtà quotidiana del brand, collegando colori, rituali e valori a domande precise. Successivamente, validare questi punti raccogliendo feedback sia da chi lavora in azienda sia dal pubblico, verificando che ogni dettaglio sia coerente con l’immagine globale.

Questo metodo trasforma il Prisma di Kapferer da schema teorico a strumento operativo, pronto per guidare scelte su prodotti futuri, campagne o momenti chiave della vita aziendale.

Esempi e casi pratici utili

Coca-Cola:

- Physique: script lettering, rosso acceso

- Personality: gioiosa, conviviale

- Culture: ottimismo, condivisione

- Relationship: facilitatore dei momenti magici

- Reflection: destinatari socievoli

- Self-Image: sentirsi parte di un mondo felice

Apple:

- Physique: mela luminosa, bianco minimal.

- Personality: visionario, anticonformista

- Culture: innovazione costante, design

- Relationship: mentore tech

- Reflection: clienti creativi e progressisti

- Self-Image: sentirsi speciali e al passo con le novità tecnologiche

Dove:

- Physique: logo colomba, packaging naturale

- Personality: rassicurante, autentico

- Culture: inclusività, cura

- Relationship: “amica” della bellezza reale

- Reflection: donne vere, non stereotipate

- Self-Image: aumentata autostima dopo l’uso

Starbucks:

- Physique: sirena verde, bicchieri personalizzati

- Personality: amichevole, accogliente

- Culture: esperienza globale, qualità

- Relationship: punto di incontro

- Reflection: clientela social, quality-oriented

- Self-Image: sentirsi parte di una community internazionale

Levi’s:

- Physique: etichetta rossa, il logo che richiama le cuciture delle tasche posteriori

- Personality: autentico, ribelle

- Culture: spirito libero

- Relationship: alleato per l’avventura

- Reflection: giovani attivi

- Self-Image: identificarsi in uno stile di vita libero

Errori comuni e benefici attesi: cosa evitare e cosa misurare

Dissonanze tipiche

Purtroppo, non è raro incontrare brand che professano inclusività, creatività o attenzione alla persona nei loro manifesti, salvo poi mostrare procedure interne o stili manageriali in aperta contraddizione. Qui la rottura tra cultura aziendale dichiarata e vissuta genera dissonanze che riducono fiducia, soprattutto nei processi di assunzione.

L’errore più comune?

Illustrare una faccia del prisma (come la celebre cultura inclusiva nel mondo fashion) che la realtà lavorativa smentisce ogni giorno. Un mismatch che, a lungo termine, indebolisce employer branding e reputazione di marca.

Metriche qualitative di impatto (memorabilità, fiducia)

Adottare il Prisma di Kapferer con rigore consente di raccogliere vantaggi precisi. Prima di tutto la chiarezza strategica: ogni stakeholder — dal marketing al recruiting — si muove con la stessa bussola, aumentando efficienza creativa e memorabilità pubblica.

In secondo luogo, la fiducia: messaggi coerenti e allineamento tra identità interna e promessa esterna risultano immediatamente percepibili da clienti, collaboratori e talenti futuri. Metriche qualitative come l’engagement nelle candidature, la soddisfazione all’onboarding e la reputazione spontanea online diventano indicatori tangibili del valore aggiunto creato dal modello prisma.

Per chiunque desideri dare concretezza e spessore alla propria identità aziendale il prisma dell’identità di marca non è solo teoria.

Diventa un esercizio quotidiano, una mappa da aggiornare, validare e vivere. Che si tratti di ridefinire una Employee Value Proposition, progettare una campagna o pianificare nuovi momenti di onboarding, basterà ripartire dalla checklist delle sei facce e dal coraggio di chiedersi: “Questa promessa, è davvero ciò che siamo e che facciamo vivere ogni giorno?”

Differenza tra il Prisma di Kapferer e la Piramide di Keller

Quando si parla di modelli di branding, spesso i nomi di Jean-Noël Kapferer e Kevin Lane Keller emergono come riferimenti fondamentali. I loro strumenti – il Prisma della Brand Identity e la Piramide CBBE – condividono l’obiettivo di chiarire il ruolo della marca, ma adottano prospettive diverse.

La differenza principale sta quindi nella prospettiva:

- Kapferer lavora sulla definizione identitaria (chi sei come brand, quali valori e tratti ti rappresentano). È un approccio olistico e descrittivo: serve a rappresentare l’identità di marca in tutte le sue dimensioni.

- Keller lavora sulla costruzione del valore percepito (come il pubblico ti conosce, ti giudica e si lega a te). È un approccio sequenziale e strategico: serve ad accompagnare i brand a trasformare notorietà in relazioni durature e coinvolgimento emotivo.

Insieme, i due modelli offrono una bussola completa: il Prisma aiuta a disegnare un’identità coerente, la Piramide a misurare e rafforzare la relazione con il pubblico fino alla fedeltà più profonda.

Prisma e Employer Branding: finalità, uso e importanza

Connessione fra Culture interna e attrattività dei talenti

Nel mercato del talento, il Prisma di Kapferer non si limita a orientare i messaggi verso i consumatori. Determina anche il modo in cui l’azienda si presenta a futuri collaboratori, influenzando in profondità la capacità di attrarre (e trattenere) profili di valore.

La faccia Culture diventa qui cardine: se i valori dichiarati si incarnano realmente nella vita interna — occasioni di formazione, stile di leadership, attenzione al benessere — la reputazione di employer si rafforza, autentica e credibile anche agli occhi dei talenti più esigenti. L’Employer Branding, infatti, è lo specchio della Employee Experience: non basta comunicare inclusione, innovazione o sostenibilità, occorre che questi principi emergano nei processi quotidiani, dalle performance review alle iniziative di welfare, fino al modo in cui i manager esercitano la leadership.

Un aspetto sempre più decisivo è la trasparenza digitale: oggi i candidati valutano i potenziali datori di lavoro attraverso piattaforme come Glassdoor, LinkedIn o community professionali. La faccia Culture non vive più solo nei canali ufficiali, ma anche e soprattutto in ciò che i dipendenti raccontano spontaneamente online. Questo rende la coerenza interna un fattore non negoziabile.

Infine, va considerato l’allineamento con i trend generazionali: Millennials e GenZ cercano ambienti in cui valori come sostenibilità, inclusione e work-life balance siano realmente praticati. Integrare queste aspettative nel Prisma rende l’employer brand più rilevante e competitivo, contribuendo a trasformare la cultura interna in una leva concreta di attrattività.

Come tradurre facce del prisma in EVP, cultura e candidate experience

Rendere operativi i sei elementi del prisma significa andare oltre lo storytelling: occorre proiettare valori (Culture), tratti identitari (Physique, Personality) e relazioni sincere (Relationship) in ogni punto di contatto con i candidati. Dall’annuncio di lavoro, all’onboarding, fino alla vita in azienda.

Ogni faccia del prisma può essere tradotta in azioni tangibili:

- Physique: gli spazi di lavoro e gli strumenti digitali diventano parte integrante del messaggio. Un ufficio accogliente o una piattaforma di lavoro agile comunicano modernità e attenzione alle persone.

- Personality: emerge nello stile delle job description e nella comunicazione di employer branding, tono formale o creativo, empatico o istituzionale, riflette il carattere del datore di lavoro.

- Culture: si manifesta nei valori vissuti ogni giorno, programmi di formazione, leadership style, iniziative di inclusione, sostenibilità e work-life balance.

- Relationship: prende forma nei programmi di mentoring, nei sistemi di feedback continuo e nelle iniziative che rafforzano il legame tra azienda e collaboratori.

- Reflection: definisce il tipo di professionista che l’azienda attrae e desidera come modello (innovatori, team player, change maker).

- Self-Image: riguarda come i dipendenti si percepiscono grazie al brand (sentirsi valorizzati, crescere professionalmente, vivere con orgoglio l’appartenenza all’azienda).

Questo approccio consente di collegare direttamente il Prisma di Kapferer ai principali KPI HR: tasso di conversione delle candidature, livello di engagement durante l’onboarding, retention a 12 mesi, o eNPS (employee net promoter score). Non è quindi un esercizio teorico, ma una pratica che incide sulla capacità di attrarre e trattenere talenti.

Chiedersi “chi vogliamo attrarre”, “quale cultura desideriamo rendere visibile” e “come vogliamo far sentire i nuovi assunti” permette di costruire una Employee Value Proposition (EVP) allineata. In questo modo, la candidate experience si trasforma da promessa vaga a percorso coerente e distintivo, radicato nella realtà quotidiana del brand e capace di produrre valore misurabile nel tempo.