Talent Retention: l’Italia è ultima in Europa

Negli ultimi anni, il mercato del lavoro italiano si sta confrontando con una sfida sempre più pressante: la crisi della talent retention, ovvero la difficoltà cronica delle imprese nel trattenere i propri talenti. Un fenomeno che non solo mina la competitività delle aziende, ma rivela crepe profonde nella cultura organizzativa del Paese.

I dati parlano chiaro: secondo lo European Workforce Study 2025 condotto da Great Place to Work, l’Italia si posiziona all’ultimo posto in Europa per la capacità di retention aziendale.

Circa il 40% dei lavoratori italiani afferma di voler cambiare lavoro nel corso dell’anno, contro una media europea del 31%.

La fuga della Generazione Z

Tra i dati più preoccupanti dello studio emerge il comportamento della Generazione Z. I giovani con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni (teoricamente i più motivati a costruirsi una carriera), risultano anche i più propensi a cambiare posto di lavoro: il 40% dichiara di essere alla ricerca di nuove opportunità.

Un dato che diminuisce progressivamente con l’età: 36% tra i 25 e i 34 anni, 30% tra i 35 e i 44, e solo 25% tra gli over 55. Questo andamento dimostra non solo una crescente impazienza nei confronti dei percorsi lavorativi tradizionali, ma anche aspettative più alte rispetto all’ambiente lavorativo, alla leadership e alle prospettive di crescita.

Retribuzioni stagnanti

Uno dei fattori più oggettivi che alimentano il malcontento dei lavoratori italiani è la stagnazione salariale. I salari, da anni, non crescono in linea con l’inflazione né con l’aumento delle responsabilità richieste.

L’Italia è tra i Paesi europei dove i salari reali hanno mostrato la crescita più bassa nell’ultimo decennio, e questo rappresenta una motivazione concreta e potente per chi considera l’ipotesi di cambiare lavoro.

La questione non riguarda soltanto il livello assoluto delle retribuzioni, ma anche la percezione di una mancanza di meritocrazia e di trasparenza nei sistemi di riconoscimento economico. I dipendenti non solo si sentono sottopagati, ma anche poco valorizzati rispetto al contributo effettivo che apportano all’organizzazione.

Questo è particolarmente vero per i giovani professionisti e per coloro che possiedono competenze tecnologiche e digitali, oggi sempre più richieste dal mercato.

Se la retribuzione non viene vista come un investimento strategico, ma come un costo da contenere, la retention diventa inevitabilmente una battaglia persa.

Rigidità organizzativa

Un altro fattore critico che emerge dallo European Workforce Study 2025 riguarda la struttura organizzativa delle aziende italiane. Molte imprese presentano strutture gerarchiche rigide e poco flessibili, che non favoriscono la collaborazione e l’innovazione.

Questo ostacola l’adattamento ai nuovi modelli di lavoro, come il lavoro ibrido o per obiettivi, e allontana i profili più dinamici, che cercano ambienti più reattivi e partecipativi.

Inoltre, la mancanza di autonomia e di opportunità di sviluppo personale e professionale sono identificate come fattori chiave che influenzano negativamente la fidelizzazione dei talenti. I dipendenti che percepiscono un basso livello di autonomia nel proprio lavoro tendono a essere meno motivati e più propensi a cercare nuove opportunità.

Il report evidenzia che solo il 43% dei lavoratori italiani considera la propria azienda un “great place to work”, una percentuale tra le più basse in Europa. Questo dato riflette una cultura organizzativa che spesso non valorizza adeguatamente il contributo individuale e non promuove un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante.

Leadership assente

Uno degli aspetti più negativi evidenziati da Great Place to Work è il rapporto tra dipendenti e management.

Solo il 44% dei lavoratori italiani afferma di avere fiducia nel proprio superiore, una percentuale decisamente inferiore rispetto al 64% registrato nei Paesi del Nord Europa.

Questo divario è indicativo non tanto di una mancanza di competenze tecniche tra i manager italiani, quanto piuttosto di una carenza relazionale: incapacità di comunicare, di motivare, di ascoltare davvero.

In un contesto in cui il lavoro si fa sempre più ibrido, veloce e complesso, la figura del leader è chiamata a ricoprire un ruolo trasformativo. Tuttavia, molte aziende italiane sembrano ancora ancorate a modelli autoritari e direttivi, che generano sfiducia, distacco emotivo e in ultima analisi disaffezione.

Quiet quitting e costo del turnover

Non tutti i lavoratori insoddisfatti si dimettono. Un numero crescente resta al proprio posto, ma solo fisicamente: è il fenomeno ormai noto come “quiet quitting”, ovvero la scelta di fare il minimo indispensabile, senza entusiasmo né coinvolgimento. Questo atteggiamento, spesso dettato dalla mancanza di alternative concrete, ha effetti profondi sulla produttività e sulla cultura aziendale.

Le aziende si ritrovano con team apatici, poco reattivi, talvolta cinici, e il danno non è solo umano, ma anche economico.

Secondo le stime di Great Place to Work Italia, una PMI con circa 100 dipendenti e un tasso di turnover del 10% può arrivare a sostenere costi fino a 200.000 euro l’anno, considerando le spese di selezione, onboarding, formazione e la perdita di know-how.

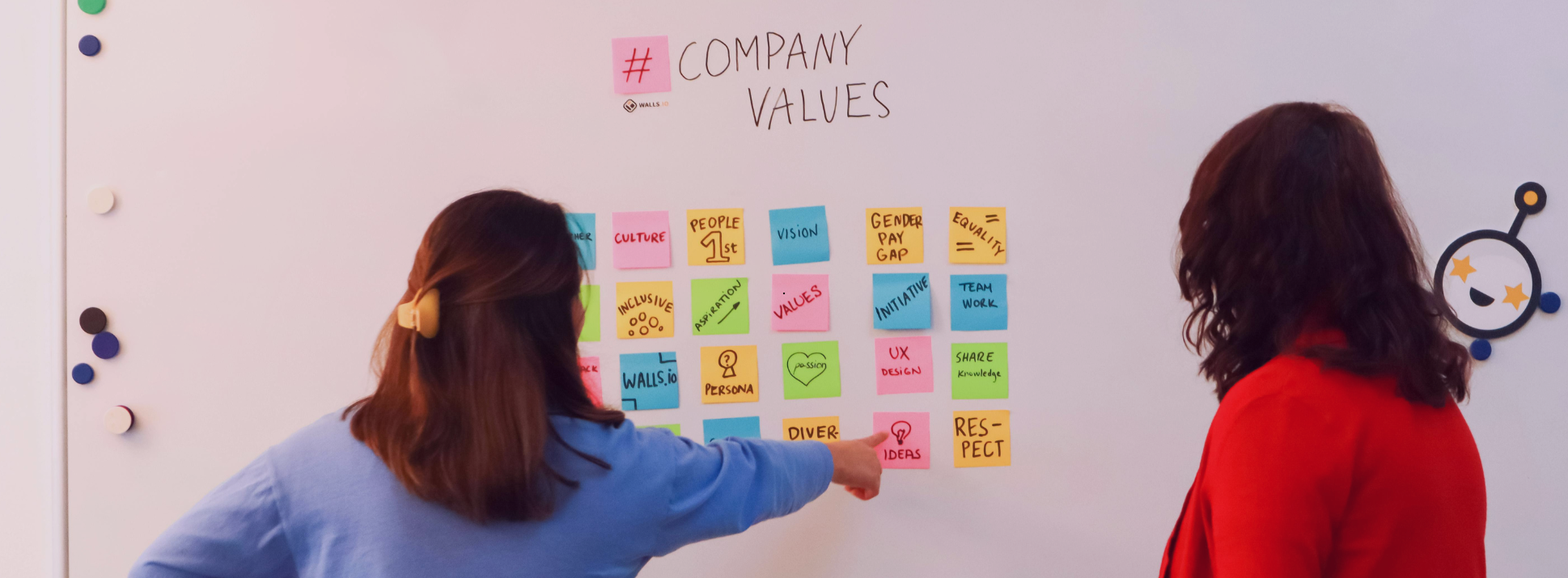

Una cultura organizzativa da rivedere

Alla base della crisi di retention italiana vi è una questione culturale.

In molte aziende manca ancora una visione a lungo termine delle risorse umane: i lavoratori vengono spesso visti come “ingranaggi” più che come protagonisti, e le politiche di sviluppo interno risultano deboli, frammentarie o assenti. Questo approccio è particolarmente miope in un momento storico in cui il benessere lavorativo è diventato una priorità per i dipendenti, anche più della retribuzione.

Mentre in altri Paesi europei si investe in modelli organizzativi agili, partecipativi e orientati alla valorizzazione del talento, in Italia persiste spesso una gestione burocratica, verticale e scarsamente innovativa.

Conclusioni

La crisi della retention in Italia non è solo un problema di risorse umane: è un sintomo di un modello aziendale da ripensare. Serve un cambiamento profondo nella cultura organizzativa, nella leadership e nelle modalità di gestione del lavoro. Non si tratta solo di evitare le dimissioni, ma di creare ambienti in cui le persone vogliano restare, crescere, contribuire.

Se non si interviene, il rischio è di alimentare una spirale negativa: più turnover, meno produttività, meno innovazione, più difficoltà a competere a livello internazionale. Le soluzioni ci sono, ma serve volontà, visione e il coraggio di mettere le persone davvero al centro del progetto aziendale.